|

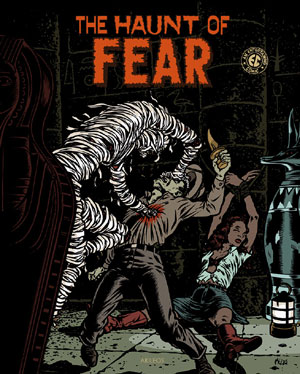

| Sommaire - BD - The Haunt of Fear 1 | |

|

Voir 103 livres sur le cinéma, romans, études, histoire, sociologie...

"The Haunt of Fear 1 " de Al Fedstein et William Gaines

Akiléos poursuit donc sa remarquable publication des grandes séries horrifiques du comics book américain des années 50. Après les séries « Tales of he crypt », et suivant les remarquables initiatives déjà entamées avec les éditions Délirium (Eerie, etc...), voilà que l’ambitieux éditeur nous fait les honneurs de celle moins connue de « The Haunt of Fear ». Le lecteur sera peut-être surpris de voir que cette anthologie publie à la fois des histoires présentées par le « Gardien de la crypte » et d’autres présidées par « La vieille sorcière », issus d’autres revues phares de l’époque (Tales of the Crypt », etc...). Ceci est du en grande partie au fait que ces revues ayant été publiées de façon fort anarchique, les récits consacrés ont souvent sauté de l’une vers l’autre revue de façon très anarchique. En France, nous en eûmes bien peu, la chose étant la plupart du temps boudée ou reléguées aux magazines publiés à profusion dans les années 70 et qui infusèrent ces séries de façon encore plus confuse. Ces personnages très populaires introduisaient chaque histoire, au moyen de la litote, ou de quelques mots simples, collés sur une scène rapidement dessinée, voire leurs simples faces très caustiques. Ils devinrent vite deux icônes récurrentes qu’on pourrait dire lointainement inspirées des Contes de Canterbury de Chaucer, voire des belles irrévérences du « Décameron » de Boccace. Sauf que, là, ce ne sont plus de simples locuteurs humains qui introduisent chaque histoire mais bel et bien des archétypes du vieux folklore remaniés par la culture populaire américaine. Le locuteur se mue en une sorte d’épigone sordide et cynique mortifère du conte naturaliste devenu urbain. On sort de l’esprit des campagnes qui inspirait beaucoup les raconteurs d’histoires de jadis pour plonger dans l’horreur urbaine ou les monstruosités d’un campagnard néo-bourgeois soudain traversé par la fatalité et le démoniaque ; Plus de dieu, ni diable, juste des faits et actes aussi incohérents à faire sens qu’une existence de plus en plus gagnée par la fadeur existentialisme et la noirceur fataliste. Il en ressort une espèce de miroir déformant d’une époque, celle des années 50, que l’on conspue sans vraiment réfuter à cause du confort de vie qu’elle offre à l’américain moyen. Mais la nouvelle donne voulait qu’on s’achetait en cachette ces choses en papier. Car, là ou prédominait le modèle familial si remarquablement installé par les victoires de la seconde guerre mondiale, on avait besoin d’une dissidence, une subversion, une félonie. Et quel autre support que le papier bon marché des comics était capable de fournir cette nouvelle manne du récit lacunaire, incisif, aux chutes brutales et sordides.Véritable « revival » graphique de l’ère des pulps du début du vingtième siècle, les comics horrifiques des années 50 préfigureront cette révolution par les arts populaires (dessin, photo, etc...) qui quelques années plus tard engendreraient de ces « Playboy » et ces « Penthouse ». On joue avec la mort, la sorcellerie, le meurtre, le cannibalisme, les malformations, comme on jouera avec le sexe dans la nouvelle pornographie. Plus qu’un témoins, les années 50 incarnent un véritable indice social des grands tournants à venir, que ce soit dans les mœurs, ou plus simplement dans la manière de considérer un monde qui, bien que dominé par le Dieu de la Bible et son fils assis bien vivant à sa table, laisse parler la contingence où vivent les exclus, les « marqués au fer rouge » et tous les damnés de cette terre colonisée où il faut bien croire, même quand vient sa mort, assis sur une chaise électrique ou étendu sur son lit. Le comics des années 50 formait une sorte d’aparté nécessaire aux jeunes de tous niveaux sociaux pour se rire un peu d’un quotidien trop pesant, consensuel, il avait une fonction éminemment sociale qu’il a de moins en moins de nos jours où c’est le virtuel et l’opinion immédiate qui ont pris le relais. Ce qui fait que, faute du dessin qui souligne le trait sordide ou la chute fatale, c’est l’individu désincarné dans sa propre existence qui va de plus en plus s’incarner sur internet en tant que personnage. Et c’est récurrent de constater que dans le fait divers de plus en plus motivé par un internet manipulateur via des réseaux sociaux on voit se réaliser ce nouveau schéma sociétale : l’individu joue avec la mort comme d’un défis pour mieux se sentir inséré dans un groupe avant tout virtuel, quant bien même tout le monde ne joue pas le jeu, peu importe si on est dupé par des maîtres de la manipulation ; Il n’est plus ce simple spectateur ayant besoin de lire et regarder des cases pour jouer de l’absurdité d’un monde que l’autorité voulait voir incarner un dessein, faire sens. Il est à présent acteur de sa vie, pense-t-il, il relève des challenges via des « selfies » dramatiques ou des extravagances comportementales (le jeu du foulards, etc...) qui doivent lui faire éprouver ce sentiment de la survie égrené dans les médias comme d’un mal nécessaire (Koh Lantha, etc...) à la conservation de sa santé mentale. L’extension du domaine de la lutte ne se fait plus dans les grandes manifestations sociales, il a lieu sur internet. Le tout est de savoir ce qu’on est prêt à sacrifier pour se sentir inséré par la meute. Prenant à contre-pied le comics subversif, contestataire, l’individu commet l’impensable tout en pensant revivre ou survivre comme dans un jeu vidéo. N’ayant plus conscience de lui-même, de sa fragilité physique, il joue avec la mort, pensant qu’avec l’oeil d’une caméra ou un cliché photo il exorcisera de l’idée même de la mort. On pense repousser le dégoût que nous inspire la vieillesse en défiant la mort par la mise en danger de sa propre jeunesse. Le but n’est plus de gagner mais de se voir voir la mort en face et l’éviter par on ne sait quelle astuce ou exploit, et par le rire à la fin si c’est possible. Le fameux « Ice Bucket Challenge » a vu son fondateur mourir noyé. Le jeu de mort à l’adolescence ne fait plus parti du rite de passage comme jadis dans les sociétés antiques, il est devenu une foire de la surenchère où on veut en montrer de plus en plus, quitte à en mourir. Le ludique du jeu en live a bien trop vite remplacé la mise en scène artistique des extravagances de la vie dans ce qu’elles ont de plus sordide et cupide. L’individu, devenu un « toon », ne pense jamais qu’en sortant du jeu il sort aussi de la vie. Et tenu par ça, il en fait son « deus ex maquina » monté de toutes pièces et tenu par des schémas mentaux où ce sont bien des desseins suicidaires qui sont inculqués sous la forme de jeux. La vertu des comics d’alors était de provoquer un choc en retour, et nous faire mieux accepter l’idée d’un quotidien déjà naufragé du grand moralisme universel. Parce que nous sommes définitivement faillibles, corruptibles, faibles, assassins et coupables, le comics d’alors générait des égarements salutaires et solitaires, assez pour mieux nous retrouver dans un quotidien qui, peut-être, devait avoir trop de sens pour tous et si peu pour chacun d’entre nous en définitive. A contrario des réseaux sociaux de maintenant, le comics nous faisait revenir à nous-même, dans la coquille de notre propre égotisme, peut-être pour mieux nous faire méditer sur une nature humaine séparée de tout dessein, mais si dangereuse, et pour elle-même et pour les autres. Fonction didactique en même temps que philosophique, les nous parlaient de nous, de nos grandes intériorités, des trous réflexifs que peut-être l’éducation stricto sensu manquait à remplir ; L’image pour servir de contre-exemple, la case pour mieux nous bouleverser, nous choquer, nous traumatiser, mais avec ce sourire en coin de lèvre nous faisant dire qu’on a peut-être compris la leçon. La « Shock-Horror-Story » avait alors pour fonction de nous amener brutalement face à la mort, mieux, face à la culpabilité de la faute et une imagerie séduisante et assez macabre pour nous dresser un miroir ordinaire des folies humaines par le truchement d’un fantastique brutal, irrésistible, peuplé d’une ménagerie aussi terrible que les artifices d’une justice implacable, et souvent injuste car finalement très humaine, trop humaine pour nous faire encore chanter une quelconque justice divine ; En nous dépouillant, nous mettant à nus, le comics des années 50, malgré la prohibition et ce « Comics Code Authority » qui devait juger de la bonne fréquentation d’un magazine au contenu moral, installa durablement cette nouvelle donne d’un dessin et d’un scenario libérés de toute contrainte doctrinale. Dès lors, ce ne sont plus les auteurs qui sont cyniques mais bien le cynisme d’une vie qui bien que maquillée par les masques de la société et de la religion, démontre souvent qu’elle va à contrario de toute moralité. Les monstres, assassins et tueurs, et leurs correspondant fantômes, zombies et autres démons, ne sont que les miasmes d’une humanité rendu à lui-même, et dont les actes engendrent de monstres et de fâcheuses conséquences. Mais bien plus, ce que nous décrivent ces comics, ce sont bien les injustices faites envers certains individus qu’on fustige, accuse ou renient, à cause de leur handicape, difformité, ou tares, qu’une société aveuglée par elle-même a toujours voulu rejeter dans les ornières des fameux pêcheurs et touchés par le mal. Comme s’il existait une prédestination à être bon ou mauvais, alors que tout n’est que question que de circonstances et de hasards, la plupart du temps causés par l’entourage, le milieu social, une médecine aveugle ou impuissante, ou bien cette fatalité qui frappe à l’aveuglette. Bien plus, quand on accuse tout un peuple des plaies qui n’existent pas autrement que dans un inconscient collectif nationaliste, on se réfère aussi à ce sentiment mémoriel qui n’est qu’un fait arrêté dans l’histoire mais qu’on voudrait vrai pour toute l’histoire de l’humanité. Les comics des années 50 nous révèlent tels que nous sommes, pas tels que les grands systèmes de pensée l’ont voulu. Les petites histoires que découvriront ici les lecteurs sont assenées comme de véritables traumatismes psychologiques. Que ce soit une histoire inspirée directement de Poe (Le mur), voire une autre aussi remarquable sur la difformité et ses conséquences (Le Bossu), ou quand le handicape engendre des monstres dans une société refermée sur elle-même , ces historiettes nous dépeignent les aléas d’une psyché humaine toujours en frottement avec le détail qui vous trahi (le chat qui dénonce l’assassin dans « Le Mur ») ou ce coup de théâtre expliquant une exclusion suivie d’une solitude gangrenée par une promiscuité qui finira par être mortelle (Le Bossu). Le simple fait divers se transforme en une métaphore sur nos « schizophrénies sociétales » . Ainsi, « La chose dans les marais », étiquetée avec humour en début de l’histoire comme « Histoire scientifique » illustre à merveille le désastre écologique du à un homme inconscient des conséquences de ses manipulations scientifiques, mais aussi des extrapolations symboliques d’une fin où c’est la chose informe née des éprouvettes qui va se faire homme. Et le Golem passant de boue à homme deviendra cet homme moderne à jamais séparé de tout dessein divin, pour se consacrer à un dessein malin. On devine ici l’allusion directe à la genèse d’un personnage célèbre des comics (la créature des marais), du moins dans l’une de ses incarnations. Le comics aussi joue avec ses légendes. « Le faiseur de monstres », qui est une variation sur le Frankenstein de Shelley, nous invitera plus loin à nous interroger sur le lien qui relie le bourreau à ses victimes, quand bien même elles auraient fait partie d’une expérience. Ou quand le monstre résultant de cette expérience prend la place du créateur, s’en débarrassant par un pied de nez à la moralité bourgeoise. La question à la fin, lancinante, « Où est-elle à présent ? », nous rappelle tous ces médecins fous et toubibs de la mort parsemant les faits divers. Car si le monstre peut tuer le créateur, et pourquoi pas prendre sa place, si la science elle aussi peut être dupeuse, c’est qu’il y a quelque part une faillit déontologique. Le scientifique, tout comme le prêtre, est mis sur la sellette. Oui mais le doute a ici une fonction plus cathartique. Il ne s’agit pas de bafouer les fonctions que représentent ces individus mais bien leur invulnérabilité et leur pérennité supposées. C’est par la remise en question que l’on purge les grandes institutions. Ainsi, c’est par cette désacralisation des figures du sacré que ce comics horrifique parvient à merveille à nous les rendre plus familières, plus fascinantes dans ce qu’elles ont de plus humain, et donc de faillibles, voie de pernicieuses. Tout en posant également d’autres interrogations, notamment sur la création, et sur la rapport entre l’auteur et sa chose. Du réalisme au pure symbole, la chose dessinée n’a peut-être jamais eu de cesse de nous raconter les hommes en profondeur et en surface et ceci depuis la nuit des temps. Mais là, c’est manufacturé, comme d’un immense catalogue où on peut s’y retrouver soi-même confronté à nos propres horreurs, voire les horreurs des autres. « Le panier » constitue également un remarquable moment de réflexion dans ce recueil. Ainsi, un homme bicéphale se voit partagé entre bien et mal, chacune des deux têtes incarnant partie d’une personnalité toujours à la recherche d’un équilibre, loin des manichéisme inculqués par l’éducation religieuse. On devinera encore ici l’allusion évidente au « Docteur Jekyll et Mister Hyde » de Robert Louis Stevenson. En prenant conscience, ici de façon primitive, de son ambivalence via le jeu du conte sordide mettant en scène un homme bicéphale tiraillé entre bien et mal, la lecture comme loisir permet une fois de plus ce retour à soi, sans aucun autre guide que sa propre raison affûté à l’aune d’une critique circonstanciée. Nul n’est méchant volontairement, il le devient, ou s’il l’est parfois et d’autres non c’est qu’il y a quelque chose chez l’homme qui pose problème quant à sa nature ; le dicton grecque rejoint ici la caricature populaire de cet homme masquant sa tare physique (deux têtes) avec un panier, peu comme nous le faisons de nos pires contradictions dans une société où on nous commande d’être toujours bons. La pépite de ce recueil reviendra peut-être à « L’horreur en salle de classe » où, pour dénoncer la folie qu’est le châtiment corporel, les auteurs s’adonnent à une histoire où c’est l’imaginaire qui triomphe de l’aridité de l’enseignement étriqué. Le plan final, presque cinématographique, est encore est une fois de plus révélateur de cette manière radicale de raconter une histoire qui doit faire peur mais selon des visées différentes : la main, qui à la fois commet la faute et est punie par l’autorité. Le reversement de la leçon de chose à l’amoralisme patenté réjouit l’esprit par sa rupture avec un continuum inaltérable (le professeur) tout en nous signifiant l’ironie abjecte qui en découle : les dangers d’une imagination qui prendrait corps dans le réel. La leçon est ici double, c’est typique de ce nouveau genre d’histoires. Le lecteur est libre, tout comme la leçon de chose pleine de duplicité donnée par le conte. Légendes urbaines, ou simples récurrences mémorielle empruntant les formes de la leçon de chose par le truchement d’un verbe singulièrement cynique et truculent, le comics des années 50 était déjà très en avance sur son époque. Enlevé ici par le couple William Gaines et Al Fedstein pour E.C. Comics, sous la férule d’immenses artistes comme Wally Wood, Jack Davis, et les scenarios de Gardner F. Fox, en tant que suite directe à la série « Gunfighter » à partir du numéro 15, « Haunt of Fear » doit beaucoup son succès à son concept novateur, expérimental, subversif. Par cette espèce de mise en présence directe avec le mal, les velléités humaines et ses artifices, mais aussi un scénique qui nous enferme dans un tout résonnant dans lequel faits et actes ont des échos d’outre-tombe, cette nouvelle donne des comics fut un peu vécu comme une expérience à la limite. Car c’est bien en exposant son monde tranquille plein de valeurs et de morale à l’épreuve du mortifère, dans une Amérique qui sortait victorieuse d’un conflit mondial meurtrier, que ce nouveau comics se mit à jouer avec son lecteur. Le but en était louable bien que dissimulé : la catharsis. Et c’est là qu’on peut y reconnaître une fonction primitive essentielle offerte par ce support : la fonction hygiénique dans le processus de maturation d’un individu. Lire ce genre de support était un peu comme faire une brève cure salutaire pour des esprits peut-être un peu trop enfoncés dans cette soudaine primauté américaine sur le monde ; On avait besoin de respirer. La contre-culture sert aussi à ça. Bien loin de rogner les générations d’alors comme le décriaient certaines autorités en danger de voire disparaître leur primauté sacerdotale sur les jeunes esprits, ce comics de comptoir préparait ce self-made-man qui, enfin, s’interrogeait sur sa propre condition, assez pour rompre avec le consensuel et inventer de nouveaux chemins. Même si le résultat est en demi-teinte, force est de constater que cette culture populaire a toujours su travailler dans les confluents de la culture officielle pour en générer le meilleurs, comme le pire. Ni blanc ni noir, ce comics au ton étrange, cultive ce nouveau verbe singulièrement moderne qui bien loin de professer l’individualisme apprit peut-être à toute une génération à se remettre en cause, ne serait-ce que pour devenir meilleurs à partir des forces naturelles de l’esprit et non forcément par celles venant de l’éducation, du formatage. En nous ramenant à nous-même, dans ce que nous avons de plus pitoyable mais aussi de plus courageux, cette culture nous apprenait à nous voir comme des étrangers à un monde tout aussi étranger, mais dont les interconnexions installent une sorte de vase communicant fatal d’où tout dessein est évacué. Et c’est là que commence l’homme, né à partir de rien, mature devant son histoire et la grande histoire ; Du moins serait-ce ce à quoi participèrent ces comics, comme d’une flambée salutaire pour le conventionnalisme d’une société s’endormant peut-être un peu trop vite sur ses lauriers dorés. Emmanuel Collot The Haunt of Fear, Editions Akileos, traduit de l’américain par Diane Lecerf, revue et corrigée par Sandrine Chatelier, 205 pages, 27 Euros. Retour au sommaire |